外壁打診調査の費用相場は?調査が必要な理由や費用を抑える方法も解説

外壁は建物の安全性や美観を左右する重要な部分であり、定期的な点検・調査が欠かせません。

打診調査や赤外線調査を実施することで、目視では分かりにくい劣化状態を早期に発見することができ、大きな事故や修繕費の増大を防げます。

しかし、調査方法や費用、実施時期について悩まれる方も少なくないでしょう。

この記事では、外壁打診調査の必要性や費用相場、効率的な調査方法について詳しく解説します。

外壁打診調査とは?

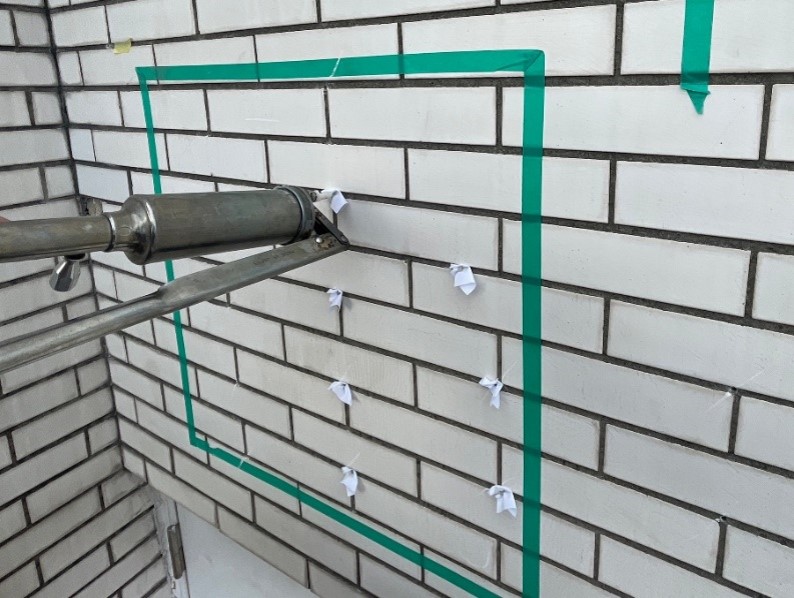

外壁打診調査とは、建物の外壁を打診棒という調査用の棒で軽く叩き、その音や反響の変化からタイルやモルタルの浮きや剥離を見極める調査のことです。

目視だけでは把握しにくい内部の劣化を精密に確認できるため、安全面の強化や建物寿命の延長につながります。

この調査は、ビルやマンションなどで特に実施されるケースが多い傾向にありますが、戸建て住宅でも壁材の状況に応じて検討される場合があります。

実際の調査では、足場、ゴンドラ、ロープ、高所作業車などを用いて作業するのが一般的です。

実際に打診する範囲が広いと、調査に要する人件費や仮設費が増えることがあり、建物の規模によっては高額な費用が発生します。

外壁に異常がないと感じても、定期的な診断を行うことで、大きな劣化を防ぎ、思わぬ修繕費の増大を回避できます。

外壁調査の周期は10年

建築基準法第12条により、竣工後10年が経過すると、外壁調査が義務付けられています。

一般的に竣工から10年が経過すると、外壁の経年劣化が進みやすく、外壁落下に関わる事故のリスクが高まります。

特に、タイル張りのマンションやコンクリート造のビルなどは、表面の浮きやひび割れが深刻化すると落下事故だけでなく、漏水のリスクも高まるため注意が必要です。

目に見えない箇所から劣化が拡大することもあり、後々になって補修費がかさむ要因となりかねません。

すでに竣工後10年が経過している場合は、速やかに外壁調査を実施してください。

外壁調査の種類

外壁調査は主に打診調査と赤外線調査の二つに大別されます。

打診調査は前述した通り、外壁を叩いて音の違いを確かめる手法で、浮きや剥離箇所を直接確認しやすい点が特徴です。

一方、赤外線調査は特殊な機器を使い、表面温度の分布を測定して内部の不良箇所を推定します。外壁を赤外線カメラで撮影し、機器による分析を行うことで、広範囲の調査を可能にします。

ただし、赤外線カメラを使用する際は、適切な気候条件や時間帯の設定が必要です。

建物の構造や高さ、施工方法によって適した調査が異なるため、専門家の意見を参考に最適な手段を選ぶことが大切です。

なお、物件の状況によっては打診調査と赤外線調査の二つを組み合わせる場合もあります。

外壁打診調査が必要な理由

ここでは、なぜ外壁打診調査が必要とされているのか、その代表的な理由を解説します。

外壁の劣化状況を確認するため

外壁は雨風や紫外線などの自然要因に常にさらされるため、時間の経過とともに内部が傷んでいく可能性があります。

打診調査を実施すれば、表面には出ていない小さな浮きや剥離を把握でき、早めの修繕につなげられます。

特にタイル張りの外壁は、下地との間に隙間が生じやすく、放置すると大規模な剥落事故につながるリスクがあるのです。

高層ビルや集合住宅で外壁の崩落が起こると、歩行者や周辺建物に被害が及ぶ可能性があるため、安全対策として打診調査は不可欠といえます。

さらに、内部の欠陥を把握できることで無駄な改修工事を避けられ、実際に必要な箇所だけを的確に補修することが可能です。

こうした点から、建物の劣化状況をチェックする打診調査は重要な役割を果たします。

外壁の美観を維持するため

外壁の美観を維持するためにも、定期的な打診調査が欠かせません。

外壁は建物の印象を大きく左右する要素であり、浮きやひび割れが目立つと建物自体の価値が損なわれます。

経年による汚れや退色が生じても、適切なタイミングで点検し、補修や再塗装を実施すれば清潔感を取り戻せるでしょう。

特に外壁を良好な状態に保つことは、住民の満足度向上や建物の資産価値維持にもつながります。

また、企業が入居するオフィスビルなどでは外観が信用度に直結する場合もあるため、美観を守ることはビジネス面でも効果的といえます。

罰金が発生する可能性があるため

マンションやビルなどの建物は、安全確保を目的とした自治体の条例や、建築基準法の規定により外壁の定期調査が義務付けられている場合があります。

該当する建物が適切な時期に検査を受けず、報告を怠ると罰金や行政処分が科せられるリスクがあるのです。

特に大都市の中心部や人通りの多いエリアでは、剥落事故防止の観点から厳しい基準が定められているケースがあります。

万が一、外壁が崩れて通行人に被害を与えた場合、損害賠償責任にも発展するため、予防措置として定期調査は必要不可欠です。

建物の所有者や管理者が調査を怠れば、大きな金銭的負担や社会的信用の失墜を招きかねません。

こうした背景から、法律で定められた建物では、罰則を避けるためにも打診調査の実施が求められます。

外壁打診調査の費用相場

外壁打診調査の費用は、1㎡あたり約280円~700円が一つの目安とされています。

建物の規模が大きいほど外壁面積も広いため、作業員の手配や足場の設置解体などが増加し、最終的な費用が高騰しがちです。

例えば、ビルや集合住宅では足場を組むだけで数百万円以上のコストが発生し、調査期間も長引く可能性があります。

一方、ロープを使った調査方法を採用すれば、足場を組む手間を省ける場合があるため、費用を抑えられることもあります。

ただし、建物の構造によってはロープ作業が難しいケースもあり、一概に全てで採用できるわけではありません。

また、予備調査や報告書の作成など、調査以外の項目もトータルコストに影響する点に留意が必要です。

赤外線調査の場合

赤外線調査の費用相場は、1㎡あたり120円~350円程度です。

打診調査よりも低めの単価で施工できるケースが多く、広範囲を一度に調べる際に有利です。

例えば、地上からの赤外線調査、ドローンでの赤外線調査は、ビルの高所部分も効率よく点検でき、調査員の安全確保や時間削減にもつながります。

ただしドローンの使用料、安全管理要員の配置などが必要で、追加費用が発生する点は覚えておきましょう。

天候や外壁表面の状態によっては正確なデータが得られにくいこともあり、再調査が必要になる場合もあります。

これらの点を踏まえても、高層ビルなど大きな建物ほど足場の組立費用が不要になる場合が多く、結果的にトータルコストを下げられる可能性が高くなります。

全面打診調査と赤外線調査のメリット・デメリット

ここでは、全面打診調査と赤外線調査それぞれに着目し、特徴と注意点を解説しています。建物の状況や予算に合わせ、適切な方式を選ぶことが重要です。

全面打診調査のメリット・デメリット

全面打診調査は、人の手で隅々まで叩いて異常を見極めるため、調査結果の信頼性が高いといえます。

直接確認する調査なので浮きや剥離をその場で把握しやすく、補修につなげやすい利点があります。

ただし、高所作業では足場が必要な場合が多く、工期や費用が膨らむ可能性がある点には注意が必要ですがロープアクセス工法での打診等調査を行う事で仮設足場費はかかりません。

建物全体を打診する際は作業員を複数配置するため、マンションやビルでは日数と人件費がかさむ傾向にあります。

さらに、天候が悪ければ足場作業の安全管理の面で工期が延びることもあります。

【メリット】

- 浮きや剥離を直接叩いて確認するため精度が高い

- その場で異常箇所を把握でき補修対応に移しやすい

【デメリット】

- 足場の設置や人件費がかさみやすい(ロープアクセス工法は足場は不必要)

- 作業期間が長くなりやすい

赤外線調査のメリット・デメリット

赤外線調査は、外壁の温度差を可視化することで浮きや水分の侵入を推定し、効率的に欠陥箇所を調査する方法です。

ドローンを使えば足場を組む必要がなく、高層階の外壁を短期間で点検しやすい点が大きな魅力となります。

ただし、天候や外壁材の種類によってはデータの精度が落ちてしまう点が難点です。

また、高い技術を要するため、業者の経験やスキルにより調査結果に差が出る可能性がある点にも注意が必要です。

赤外線調査の精度を高めるには、適切な時間帯に実施することが重要です。東西南北それぞれ適した時間を選定することで、より正確なデータを得ることができるでしょう。

【メリット】

- 広範囲を短期間で調査できる

- 足場を組まずに済む場合が多く総費用を抑えやすい

【デメリット】

- 気温や気候条件に左右される場合がある

- 全面打診調査に比べて精度が低い

- 業者の経験やスキルにより調査結果に差が出ることがある

外壁調査の費用を抑える方法

ここでは、外壁調査にかかる費用を少しでも安く抑えるためのポイントを紹介します。複数の方法を組み合わせて検討し、効率的に予算を使用することが重要です。

ドローンによる赤外線調査を選ぶ

ドローンを活用した赤外線調査は、足場を組む必要がない場合が多く、人件費や仮設費を節減できます。

また、工期の短縮と手間の軽減に期待できる点もメリットの一つです。

特に外壁面積が広いビルやマンションでは、ドローンによる赤外線調査を採用すれば、費用を大幅に抑えられるでしょう。

ドローン機器の精度が高まれば高まるほど費用が上がる傾向にありますが、従来の打診調査に比べて調査期間を短縮しやすく節約できる点は大きなメリットといえるでしょう。

複数の業者を比較検討して選ぶ

業者ごとに見積もりの内容や人件費の算出方法が異なるため、複数の候補を比較検討することが大切です。

例えば、同じ打診調査でも足場の設置費用を含めている業者と別途扱いにしている業者があるなど、総額の算出プロセスに若干の違いがあります。

単純に安さだけを追求すると、調査の精度や追加費用のリスクを見逃してしまう可能性があるため、業者が提示する作業範囲や保証内容を十分に確認しましょう。

また、専門用語が分からなければ積極的に確認することもポイントです。各社のプランを丁寧に比較検討すれば、コストと品質のバランスを取りやすくなります。

実績や信頼のある業者を優先して選ぶ

作業の質が建物の安全性や美観に直接影響するため、実績豊富な業者を優先して選ぶようにしましょう。

経験ある業者は、さまざまな規模や構造の建物に対応してきたノウハウを持っており、トラブルを未然に防ぐ手順に慣れていることが多い傾向にあります。

機器調整や解析に失敗しにくく、トラブルの際にかかる費用を抑えられるため、結果としてトータルコストの節約につながります。

業者を選ぶ際は、知名度だけを頼りに決めるのではなく、実際の施工事例やクチコミを参考にして総合的に評価することが大切です。

業者の信頼性が高いと報告書の精度も高まり、再点検や補修のやり直しを抑えられる可能性も高くなります。

まとめ

この記事では、外壁打診調査の種類や必要性、費用相場、費用を抑えるポイントについて解説しました。

外壁調査は基本的に10年周期で行う必要があり、早期発見により修繕費の抑制や建物の長寿命化につながります。

打診調査と赤外線調査では特徴が異なるため、建物の状況に応じて選択することが大切です。

ドローンを活用した赤外線調査は足場費用を抑えられ、高所作業のリスクも軽減できることから、効率的な調査方法として注目されています。

Takaoプランニングは、建物の外壁調査において、赤外線調査やドローン調査、ロープ打診調査など、多様な調査方法を提供しています。

さまざまな建物に対する豊富な調査・診断実績があり、現地調査から報告書作成まで一括して対応可能です。

補修目的の外壁調査も承っており、安全面と費用面で効率的な調査を実現します。お見積りは無料で行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。