外壁打診調査の対象・対象外となる建物の特徴|対象か確認する方法も紹介

外壁打診調査の対象かどうか、不安に感じている建物所有者も多いのではないでしょうか。

タイルや石貼り、モルタル仕上げなど湿式工法の建物は定期的な調査が重要です。打診調査は、建物の安全確保と外壁の剥落事故防止に効果的な方法として知られています。

しかし、建物の構造や用途によって調査の必要性や方法が異なるため、判断に迷う場合も少なくないでしょう。

この記事では、外壁打診調査の対象となる建物の特徴や確認方法、調査手法について解説します。

外壁打診調査の対象・対象外となる建物の特徴

外壁打診調査の必要性は、外壁材の種類や施工方法によって変わります。ここでは、対象となる工法と対象外になりやすい工法の特徴を紹介します。

対象:タイルや石貼り、モルタル

外壁打診調査が特に求められるのは、タイルや石貼り、モルタル仕上げなど湿式工法で施工された建物です。

これらは下地との接着を重視しており、経年劣化や振動などが原因で部分的な浮きや剥離を起こすことがあります。

タイルや石材は剥がれ落ちると大きな破片となる場合が多く、歩行者や近隣建物への被害リスクを高めるため、早期発見が重要です。

モルタル仕上げも同様に、表面に亀裂や浮きが生じると雨水の侵入を招き、建物内部の腐食を進行させる恐れがあります。

特に高層ビルやマンションでは安全確保が不可欠となるため、湿式工法の外壁を採用している物件ほど定期的な打診調査が欠かせません。

対象外:乾式工法

乾式工法で施工された外壁は、湿式と異なりタイルやパネルを金具などで固定する方法が用いられます。

この場合、下地と仕上げ材が直接強固に接着しているわけではないため、打診調査によって音の変化で浮きを検知する必要がございません。

乾式工法は浮きという概念が無い一方、固定金具の錆や締め付け不良など、別の点検項目が重視されます。

タイルやパネルが外れて落下するリスクはゼロではありませんが、乾式の場合は金具の不良が主な原因となるため、目視や触診での確認が中心となることが多いのです。

対象外といっても全く点検が不要というわけではなく、固定部の状態を定期的にチェックし、腐食やボルト等の緩みを発見することが大切です。

外壁打診調査の対象となる特定建築物

外壁打診調査は、建築基準法や各自治体の条例などにより実施が求められる「特定建築物」に該当するケースで必須とされることがあります。

例えば、地上階数が一定以上の共同住宅や、不特定多数の人が利用する大型商業施設などが該当します。

【特定建築物に該当する主なケース】

- 映画館

- 演芸場

- 観覧場

- 旅館・ホテル

- 百貨店・マーケット

- 病院・診療所

これらの特定建築物は、建物が大規模であるほど外壁トラブルによる事故が広範囲に及ぶため、安全確保を目的として定期的な報告が義務付けられているのです。

また、タイルやモルタルの剥落事故が社会問題化した背景もあり、特定建築物ではより厳格なメンテナンス基準が求められます。

建物の用途によっては、外壁の異常が見つかると早急な補修が求められるため、オーナーや管理組合は常に注意が必要です。

各自治体によって床面積や高さが定められており、報告時期が異なる点には注意が必要です。

外壁打診調査の対象か確認する方法

ここでは、建物が外壁打診調査の対象に該当するかどうかを見極める方法を解説します。

法令や施工方式など、多角的にチェックすることで適切なメンテナンス計画を立てやすくなります。

定期報告の対象になっているか確認する

まずは、所有する建物が建築基準法や自治体の関連条例で定期報告の対象になっているかを調べましょう。

特に大規模マンションや商業施設、公共性の高い建物などは特定建築物に分類されるケースが多く、外壁打診調査やその他の点検が義務付けられています。

該当する場合、一定周期で報告書を提出する必要があり、報告内容には外壁の状況や劣化リスクの評価が含まれます。

報告を怠ると罰金や改善命令のリスクがある自治体も存在するため、管理者やオーナーは注意が必要です。

また、建物の用途や延べ床面積が基準を上回る場合、強制的に対象となるため、所有者が任意で点検時期を決めることはできません。

基本条件を満たしているか確認する

次に、外壁材や施工方法など基本的な条件を調べて、所有する建物が打診調査に適した構造かどうかを判断しましょう。

湿式工法で作られたタイルやモルタル仕上げの場合は、浮きや剥離を検知しやすいため打診調査が有効とされています。

一方、乾式工法やパネル構造が主体の場合は打診調査では異常を見つけにくく、対象外として扱われることが多い傾向にあります。

また、以下2つの条件に該当する建物も外壁打診調査の対象となるため、当てはまっていないかを事前に確認しておきましょう。

- 竣工や外壁改修から10年以上が経過している

- 3年以内の定期報告までに外壁改修等を行う予定がない

これらの条件に当てはまっていない場合でも、外壁打診調査が必要になるケースもあるため注意が必要です。

外壁打診調査の方法と特徴

外壁打診調査は、どのように外壁にアプローチするかで費用や工期、安全性などが大きく変わります。ここでは、代表的な方法を挙げ、それぞれの特徴を解説します。

| 調査方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 仮設足場 | 組み立てた足場の上から外壁を直接打診する方式 | ・細部まで手が届きやすく正確に調査を実施しやすい

・作業範囲が広く、打診箇所を網羅しやすい |

・足場の設置・解体費用が高額になる場合がある

・設営期間が長引きやすく、外観を覆う期間が続く |

| ロープ | 屋上やバルコニーなどの高所からロープを垂らし、作業員が降下しながら打診する方法 | ・足場工事が不要なため初期コストを下げやすい

・敷地が狭い場合や高層の外壁にもアプローチしやすい |

・作業員の技術力や安全対策が作業の質に大きく左右される

・風や雨などの天候に左右されやすく、作業の遅延が生じやすい |

| ゴンドラ | 屋上に専用装置を取り付け、ゴンドラを吊り下げて外壁を打診する方法 | ・作業員が安定した姿勢で打診を進めやすく、安全性が保ちやすい

・足場を大がかりに組む必要がない場合があり、広範囲を短期間で調べられる |

・ゴンドラ装置の導入に向く屋上のスペースや構造が必要

・装置のリース費用や人件費が高くなる場合がある |

| ブランコ | 作業員が簡易座(ブランコ)に腰掛けてロープを使いながら打診を実施するロープアクセスの一種 | ・準備する設備が少なく、比較的スピーディに着手しやすい

・敷地が限られた建物でも高所調査がしやすい |

・作業者の技能に大きく依存し、安全管理水準が高くないと危険

・ロープ設置の取り回しが難しい建物だと全域を調べられない場合がある |

| 高所作業車 | 車両に取り付けられた作業台を上下左右に動かし、外壁に近づいて打診を行う方法 | ・移動しながらピンポイントで打診でき、工期を短縮しやすい

・足場を立てる必要がなく、ロープアクセスよりも安定感がある |

・車両の設置スペースや道路使用許可が必要になる

・アームの届く範囲に限界があるため、建物形状によっては一部の外壁を調べにくい |

仮設足場を使った調査

仮設足場を組んで行う調査は、外壁を近距離で打診できるため、精度の高い点検が期待できます。

足場があると作業員の移動範囲も広がり、細部まで確認しやすいことが大きな利点です。

ただし、足場の設置と解体にはコストがかかり、作業期間が長くなる傾向があります。建物が高層階に及ぶ場合は、足場だけで数百万円を要することも珍しくありません。

また、景観を損ねる期間が続くため、マンションやオフィスビルでは入居者への説明が欠かせない点にも注意が必要です。

それでも、打診箇所を確実に網羅できるため、正確性を重視する場合に選ばれやすい工法といえます。

ロープを使った調査

ロープを使った調査は、建物の屋上やバルコニーなどからロープを垂らし、作業員が懸垂下降しながら打診を実施します。

足場を組む必要がない分、初期費用を抑えられ、狭い敷地や高層の外壁にも対応しやすいメリットがあります。

ただし、高所でロープを扱うため作業員の技能や安全対策が非常に重要で、業者選びによって品質が大きく左右される点がデメリットです。

ロープがうまく掛けられない構造の場合、一部の箇所を調べられないリスクもあります。

実際の作業中は天候や風の影響を受けやすく、工期の遅延が生じる場合があるため、スケジュールには余裕を持って取り組むことが必要です。

それでも仮設足場と比べて準備が少なく済むことから、短期間で済ませたい現場では選ばれやすい方法です。

ゴンドラを使った調査

ゴンドラを使った調査は、建物の屋上に取り付けた装置からゴンドラを吊り下げ、作業員が乗った状態で外壁を打診する方法です。

高層ビルなど足場を組むのが大掛かりな建物でも、比較的安全かつ広範囲をカバーしやすい利点があります。

ただし、ゴンドラを設置するためのスペースや機材の準備が必要で、建物の形状や屋上の構造によっては導入が難しいケースもあります。

また、風や雨の影響を受けやすい場面があるため、天候によっては作業が中断される可能性も否定できません。

ゴンドラ装置そのもののリース費と操作の人件費が加算され、総合的には足場費に匹敵するほどのコストがかかることがあります。

ブランコを使った調査

ブランコを使った調査は、ロープアクセスの一種であり、作業員がブランコのような簡易座に腰掛けて外壁を打診する方法です。

仮設足場を設置する手間がかからず、狭い敷地でも高層部分の点検が行えるのが特徴です。

しかし、安全管理には高い水準が求められ、作業員の技術力に左右される度合いが大きい傾向にあります。

また、ロープを張れる場所が限られる建物構造の場合、全域を調査できない可能性があります。

ブランコ調査は、一人で作業する場面が多く、広い面積の建物だと工期が延びがちになることにも注意が必要です。

事前に建物の形状を確認し、適切なセーフティ体制を整えることが不可欠です。

高所作業車を使った調査

高所作業車を使った調査は、車両の作業台を上下させて建物の外壁に近づき、打診を行う方法です。

足場を組むよりも準備が少なく、ロープアクセスよりも安定感があり、安全対策も取りやすい点がメリットといえます。

ただし、建物の周辺に車両を停められるスペースが必要で、さらに道路使用許可が求められる場合もあります。

車両アームが届く高さやアプローチ角度に制限があるため、超高層ビルや入り組んだ外壁形状には向いていないことが多い点がデメリットです。

長時間の稼働や複数日にわたる作業では、車両レンタル費や駐車コストが増加する可能性があります。

外壁打診調査以外の調査方法

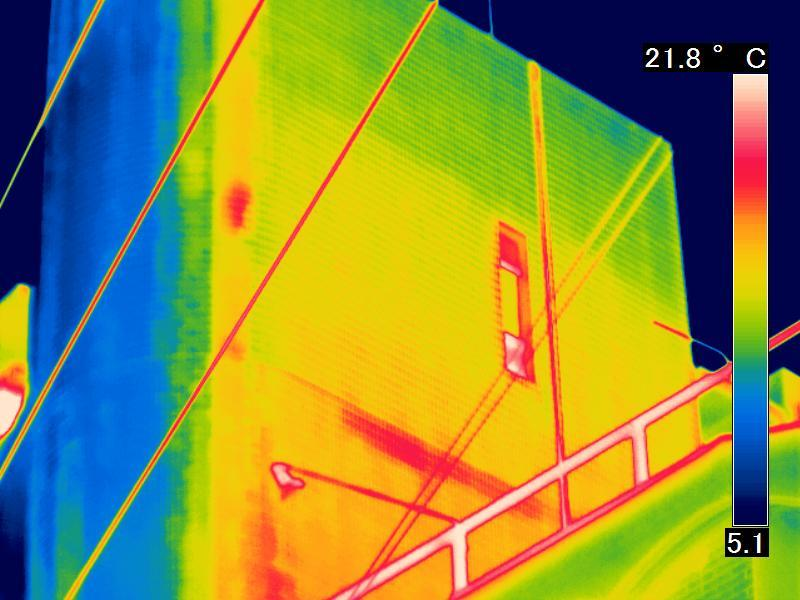

外壁打診調査は音の変化で浮きを把握する精度の高い手法ですが、建物によっては他の方法が適する場合もあります。

建物の構造や予算、調査の目的に合わせて使い分けることで、より正確な結果が得られるでしょう。

複数の手法を組み合わせることも可能なため、専門業者に相談しながら最適なプランを検討するのがポイントです。

| 調査方法 | 特徴 | 適したケース |

|---|---|---|

| 赤外線調査 | 外壁表面の温度差から浮きや水分侵入を解析 | 高層建物や広範囲を短時間で調べたい場合 |

| 目視調査(赤外線・打診と併用) | 肉眼での確認と触診を主とする簡易調査 | 低層や部分的な不具合確認、工事前の下調べなど |

| ドローン調査 | カメラや赤外線機器を搭載したドローンで調べる | 高所や広い面積を効率良く点検したい場合 |

外壁の状態は建物の安全と資産価値に直結します。打診以外の調査方法も視野に入れつつ、建物に最適な診断手法を選ぶことが重要です。

まとめ

この記事では、外壁打診調査が必要となる建物の特徴や対象か確認する方法、さまざまな調査手法について紹介しました。

タイルやモルタル仕上げなどの湿式工法の建物は打診調査が必要で、特定建築物に該当する場合は定期的な報告が義務付けられています。

打診以外にも赤外線調査やドローン調査など、建物の状況に応じた適切な方法を選択することが大切です。

Takaoプランニングは、ロープ打診調査から赤外線調査、ドローン調査まで、多様な外壁調査方法を提供しています。

オフィスビル、集合住宅、病院、学校など、さまざまな建物での調査実績があり、現地調査から報告書作成まで一括して対応します。

タイルやモルタルの赤外線調査・打診調査において豊富な実績がありますので、安心してご依頼ください。